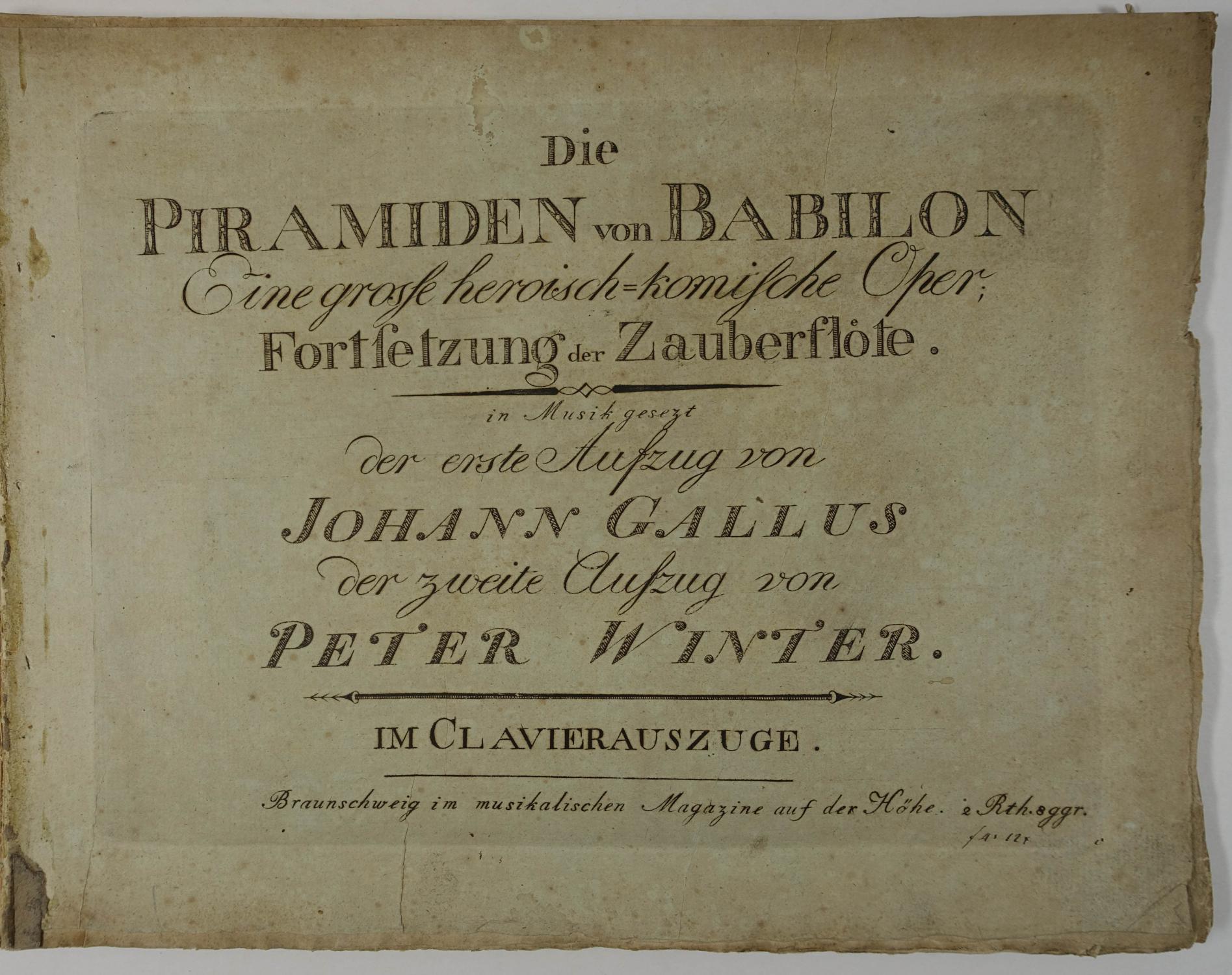

Z4 巴比倫金字塔

Category : 歌劇 | Op cn

約翰·梅德里奇——維基百科創作了第一幕。

有第五部《魔笛》嗎?

彼得·馮·溫特創作了第二幕。

用一個聳人聽聞的標題直接與大獲成功的《魔笛》的名聲聯繫起來的意圖(用席卡內德的話來說)是高尚、純粹和純粹的。

席卡內德早期曾嘗試將自己與《魔笛》那耀眼的彗星尾巴連結起來,但並未直接提及該劇的主題:《森林人》(1793年,亨內貝格出版社)、《地獄之山》(1795年,沃爾夫爾出版社)、《阿卡迪亞之鏡》(1794年,蘇斯邁爾出版社)。第一個嘗試創作真正續集的人或許正是約翰沃夫岡馮歌德:1795年,他開始創作《魔笛》的續集,暫定名為《魔笛第二部》。劇本僅存殘篇,充其量只能算是劇本的雛形。卡爾·弗里德里希·澤爾特(1758-1832)認為這部歌劇的劇本適合配樂,並於1816年特意將其推薦給卡爾·埃伯韋因,瓦爾杜拉也發現了這一點。維基百科聲稱,在澤爾特的作曲方法中,只有序曲的存在得到了證實,但並未註明出處。

以我個人拙見,歌德勾勒的情節與《魔笛》的世界觀並不契合,在我看來,它既不可理喻又不合適:薩拉斯特羅為原本無子嗣的帕帕吉諾和帕帕吉娜夫婦變出三隻小雞,或許還能讓人心安理得……但帕米娜和塔米諾在此期間出生的孩子卻被隱藏在棺材裡的孩子們真的很可愛!

為紀念莫札特逝世100週年,李斯特的學生卡爾·愛德華·格普法特(Karl Eduard Goepfart)演出了歌劇《薩拉斯特羅》(Sarastro),該劇融合了歌德的片段,並由劇本作家戈特弗里德·施托梅爾(Gottfried Stommel)進行了擴充。

然而,同時,席卡內德本人也意識到了這部歌劇的潛力,並於1797年與約翰·梅德里奇(Johann Mederitsch,又名加盧斯,第一幕)和彼得·馮·溫特(Peter von Winter,第二幕)一起,將他的第一部(連續)劇推向市場:《巴比倫金字塔》。

與1791年《魔笛》(又名《魔法石》)的原版一樣,這部作品也是一部百花齊放的作品,席卡內德經常傾注大量心血創作。

首演於1797年10月25日,地點為維也納維登自由劇院。

1815年6月23日至27日,在布拉格莊園劇院演出。

關於此作品

漢堡:約翰·戈特弗里德·穆勒印刷,1807年。

IMSLP鋼琴縮減版